40位 渋谷 太一・渋谷 悠太ペア

フランスを代表するライトウエイト・スポーツで、WRCラリーの初代チャンピオンマシンでもあります。

渋谷さんの所有するこのクルマは、グレードはコンベンショナルな物ですが、内外装や塗装など、オリジナルコンディションを保っておられます。乗りやすさや、フランス車特有の乗り心地の良さが自慢のポイントだそうです。

40位 渋谷 太一・渋谷 悠太ペア

フランスを代表するライトウエイト・スポーツで、WRCラリーの初代チャンピオンマシンでもあります。

渋谷さんの所有するこのクルマは、グレードはコンベンショナルな物ですが、内外装や塗装など、オリジナルコンディションを保っておられます。乗りやすさや、フランス車特有の乗り心地の良さが自慢のポイントだそうです。

49位 林 好孝・安達 卓志ペア

ベー・エム・ヴェーのフラッグシップ、E3系ですね。このエンジンは抜群の静粛性とスムーズな吹き上がりから「シルキー・シックス」と称されました。

優れたエンジンと良質な工作水準、そしてメルセデスより若々しくスポーティなイメージによって、メルセデスの対抗馬としてのポジションを獲得しました。

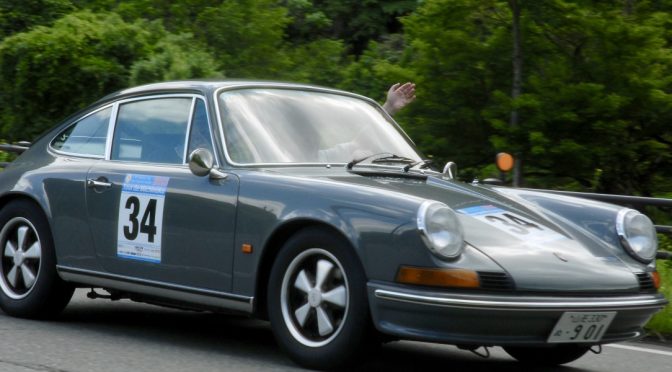

64位 菅原 準一・菅原 由紀ペア

911TのTはツーリングの意味で、シリーズで最も値段が安い「お買い得」仕様です。とはいっても、コストダウンされた部分は、レースに参加する場合にチューンドパーツに換えられるであろう部品ばかりで、むしろ「レースベース」仕様とも言えるものでした。

その辺りはさすがポルシェ、ですよね。

18位 青木 宏行・青木 智恵子ペア(BLMC MG B ツアラーから変更)

予定されていたMGB ツアラーからの車両変更です。

青木さんのクルマはモーリス・ミニ・マーク1風にモディファイされていまして、フロントグリルやテールランプをマーク1の物に変更、オーバーフェンダーレス、10インチタイヤ等、こだわりの仕上がりになっています。

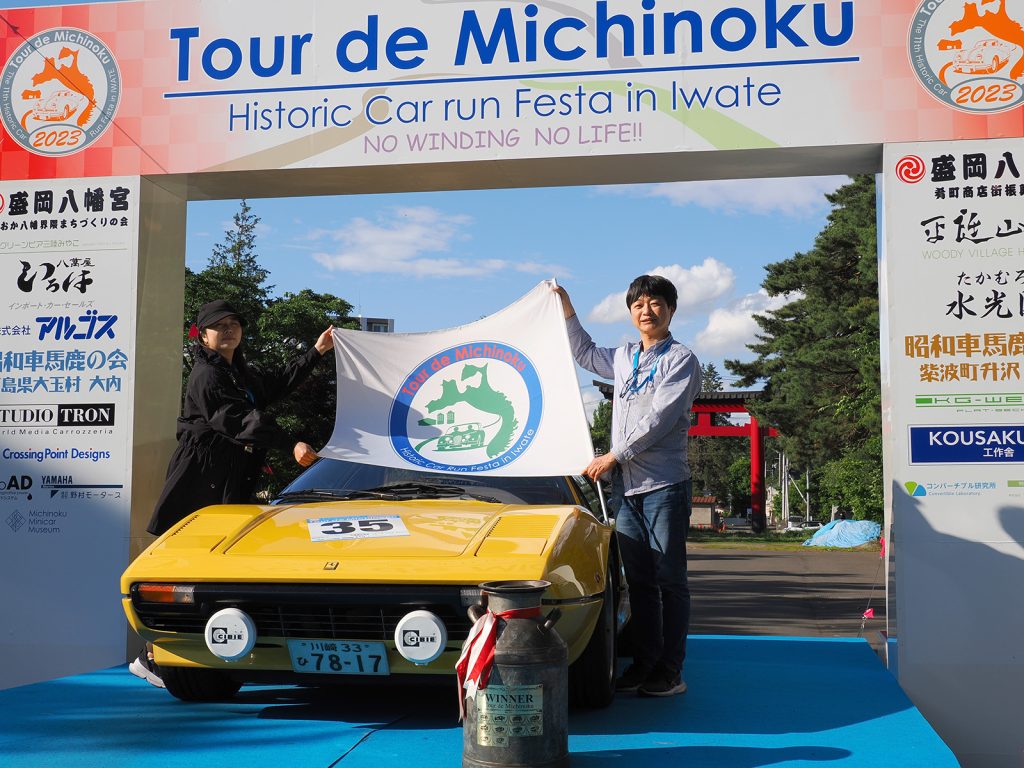

優勝 手塚 勝也・手塚 エリペア

いわゆる「ピッコロ・フェラーリ」と呼ばれる小型のフェラーリを根付かせたのがこの308です。

美しさとダイナミックさを併せ持つ12気筒フェラーリも良いですが、手塚さんのこのV8フェラーリの美しさはため息モノですよね。

43位 三宅 哲郎・大浦 克己ペア(初参加)

前のモデル356は2シーターとして設計され、後で後部座席を付け足した為、室内が狭かったことから、この911では大型化されました。とは言っても今の基準で見れば充分コンパクトです。

オーナーの三宅さんによりますと、あまり見かけない渋いボディカラーがお気に入りのポイント。必見です!!とおっしゃっています。

6位 朽木 秀樹・朽木 陽子ペア

長い歴史を誇る911シリーズの中で、この車は初期のタイプです。ナローボディともよばれますね。スーパーカー世代の方にはこのスタイルが好きだと言う意見も多いです。

911SのSはスポーツの意味で、このシリーズ最強の180馬力エンジンを搭載しております。

3位 青木 美代子・青木 実ペア

本当に程度の良い青木さんのGT-R。コロナ禍で不要不急の外出禁止を守り、あまりクルマを外に出してなかったけど、週末は旦那さんがせっせと磨いたり、エンジン掛けたり、4年前と同じく絶好調!

皆さんに会える事を楽しみにしていたとおっしゃっています。

12位 澤崎 義春・澤崎 彰子ペア

現在のSクラスへと続くメルセデスのフラッグシップモデルです。

SELのLはロングホイールベースのLです。もちろんショーファードリブン・カー、つまり運転手付きでオーナーは後ろの座席……という使われ方を想定してのパッケージングですね。

26位 中村 繁・中村 信子ペア

今ではトラックメーカーのイメージが定着していますが、昔、いすゞも乗用車を造っていたんですよ。

トヨタ2000GTやスカイラインGT等、日本にはGTと名乗る車が数多く存在しますが、初めてGTという名称を使ったのは、この『ベレG』なんです。

58位 小野寺 浩・小野寺 憲子ペア

1960年代、マイカー時代に突入した日本。それに応えて日産自動車は1,000ccクラスの小型車「サニー」を送り出しします。

白くかわいい車体で、非力ながらも田舎の道をこのサニーで走る楽しさ、これこそが小野寺ご夫妻の自慢だとおっしゃっています。

28位 笹森 通彰・齋藤 良明ペア

フィアットのチンクエチェントをベースに、カルロ・アバルトはモータースポーツを大衆にも手の届くものにしよう、と考え、送り出されたのがこの車です。

アルファベットのSSと書いて、イタリア語でエッセエッセと読みます。

27位 西田 忠夫・西田 祐子ペア

1956年に発売されて以来、ボルボを代表するクルマの一つに数えられ、1970年まで生産が続けられたアマゾンですが、その前の年、1969年に2リッターエンジンが注文生産で選択できるようになります。このクルマはその1台です。

37位 高田 一夫・杉原 桂子ペア

このフルビアは独創的な狭角V型4気筒DOHCエンジンや、アルミ製ボンネット・ドア・トランクを採用しました。

1970年にランチアはフィアットの傘下となり、コスト削減の為、性能がダウンしてしまいますが、高田さんのクルマはその前、ランチアのラインで生産された最後の世代なんです。

56位 伊藤 淳一・庄子 亨ペア

フランスで最も有名なスポーツカーといえばこのA110でしょう。ルノー8というクルマをベースに、FRPボディをのせてスポーツカーに仕上げました。

ボディデザインはイタリアのミケロッティによるもので、小粋なスタイリングが魅力的ですね。

23位 大内 康雄・大内 美喜子ペア

このタイプMというのは、海外向け輸出仕様を基本に国内向けに手直ししたものです。ホンダというメーカーは国内の他社に比べ、早い時期から輸出に力を入れており、またホンダの高い技術はこの頃すでに海外でも賞賛を受けていました。

モナコ王国のグレース王妃もエスハチのオーナーだったそうです。

39位 佐藤 仁・竹村 守ペア

「コークボトルライン」と言われるスタイリッシュなデザインと高性能なエンジンのおかげで大ヒットしたクルマです。

オーナーの佐藤さんは色々とモディファイをしながらカーライフを楽しんでおられます。ちなみにナンバーが51番なので、「イチロー」と呼んでいるそうです。

29位 谷津 敏弘・菅野 裕子ペア(初参加)

SR311と言えば、国内ゼロヨン最速の称号を暫らくの間、死守した名車です。オーナーの谷津さんは、20代の頃に所有していたSR311を今一度所有したいと一念発起!探して探して探しまくり、そして昨年、ご縁があってこのクルマを手に入れたそうです。

それにしても今回、福島県のフェアレディ乗りは熱いですね!

31位 坂田 英明・坂田 宗志郎ペア(初参加)

知人のSRにずっと憧れていたと言う坂田さん、昨年6月にインターネットにて一目惚れ!詳細も判らないまま購入!沢山お金を掛けてまともに走れるようになったそうです。やっちゃいましたね~。大好きです。そういうの。

4月から中学生になった息子さんと記念に参加されたそうです。楽しんできて下さいね。

52位 菅野 善光・菅野 えつ子ペア

このクルマとは40数年のお付き合いだと言う菅野さん、2,000ccのSR311には馬力では負けますが、山などをのんびり走るのには適しているそうです。これからも大事に乗りたいとおっしゃっています。

しつこいですが、私は排気量1,600㏄のクルマが好きなので、このSPがストライクです。